ボールペンを買いに大型書店に行きました。店内をウロウロしていると学習参考書のコーナーの前を通りました。いろんな教科の様々な参考書を見てなんだか遠い昔を思い出してボーっとしていました。

そこで、なぜだかふと 「数ⅡB」という科目があったが、なぜそれだけ“B”が付いていたの?そんな疑問が頭をよぎりました。

帰って調べてみると、数学は「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」と「A・B・C」に分かれていて、数ⅡBというのは、数Ⅱと数Bの内容を一冊にまとめたものだったらしい。なるほど、そういうことだったのね。

と、ここで「はい、解決!」と終わっていればよかったのだけれど……。

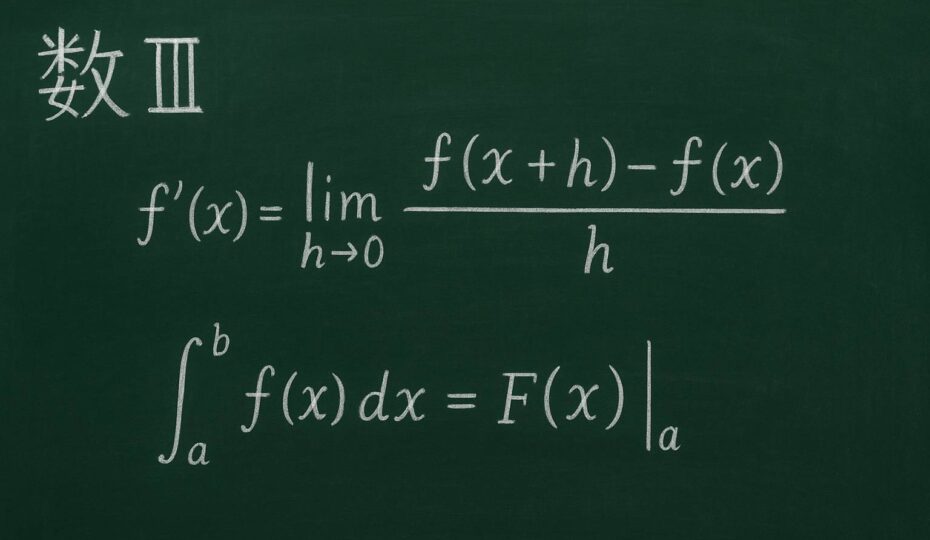

なぜ「数ⅡB」が出てきたのか。遥か昔の高校生の時の事。数Ⅲに入ったあたりからさっぱり分からなくなり、赤点ばかり取ってすっかり数学嫌いになってしまったことで、何かしらの悔しさがくすぶり続けていたのかもしれない。

あの時、もう少し頑張っていたら数学を征服できたのでは?・・・・・なんて、あり得ない妄想が頭をよぎる。・・・年は取りたくないよね。

でもよく考えてみれば、高校までに習うことなんて、どんな学問でもほんの入口にすぎない。数学だって、小学生の算数から高校の数Ⅲまでを全部合わせても、学問としての「数学」の世界から見れば、玄関のドアを少し開けたくらいのものらしい。

やっぱりね。「あの時ちょっと頑張ってたら」なんていうレベルの話ではなかったのね。

コメント