利用者のJOです。

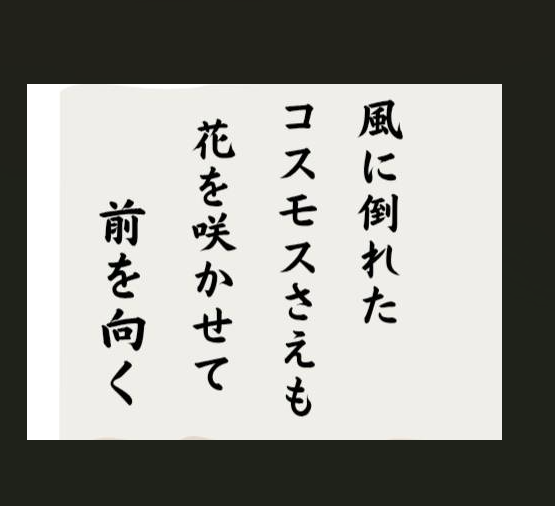

昨日、とあるお寺の前を通りかかった時、掲示板に御住職が書かれた達筆の言葉が目に入りました。

「風に倒れた コスモスさえも 花を咲かせて 上を向く」

ふむふむ、いい言葉ですね。けれど私が惹かれたのは、これが七七七五の都々逸(どどいつ)だった事です。

七五調の粋なリズムがとても気持ちが良い。俳句や短歌ほど文学的に扱われることは少ない都々逸ですが、この調子のよさはやはり日本語の力だなあ、と感じました。

そもそも俳句や短歌は、宮廷や文人の文化から始まったもので、やがて庶民にも広がりました。一方、都々逸は江戸の庶民が楽しんだ歌。三味線に合わせて、恋や人生を軽妙に歌う人達が目に浮かびます。ゆえにどうしても「軽い」と見られがちですが、七七七五のリズムは、逆に文学的な魅力を放っている気がします。

日本語は昔から七五調に親しんできました。

近代俳句短歌での、あえて破調にしたり自由律のものを読むと「オシャレかもしれないけれど、ちょっと座りが悪いなあ」と思ってしまうのも、私だけではないでしょう。

都々逸というと今はあまり馴染みがないかもしれませんが、松山の人なら誰もが知っている有名なひと節があります。

「信州信濃の 新蕎麦よりも あたしゃあなたの そばがよい」

洒落ていて、わかりやすくて、そして何よりリズムが心地いい。

やっぱり日本語は七五調が似合うんやなあと、感じさせてもらった一日でした。

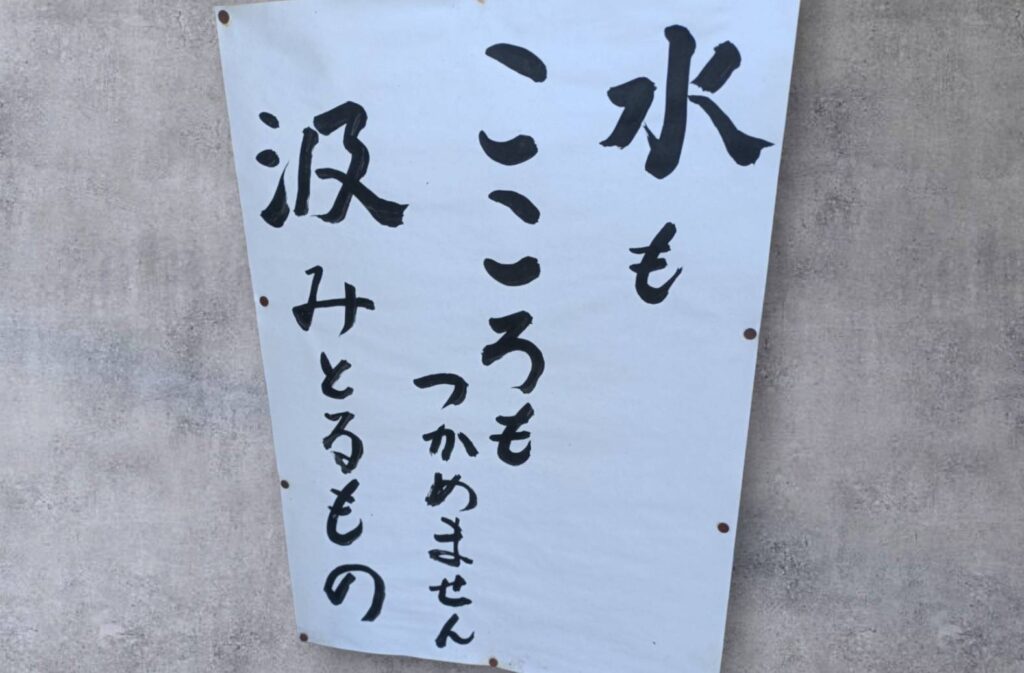

写真を撮るのを忘れたので上のはCANVAで作ったものですが、以前撮ったものが下の写真です。都々逸ではありませんが、これもいい言葉ですね。

コメント