利用者のJOです。

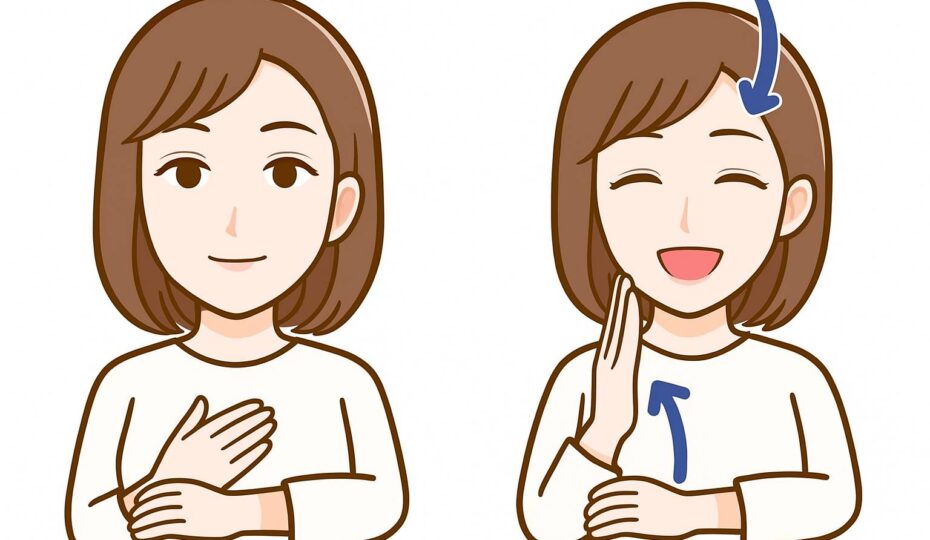

最近、手話の勉強をしていて知ったことがあります。

これまで日本では、手話は長いあいだ「福祉の一環」や「支援のための手段」として扱われてきました。

しかし、2011年の障害者基本法の改定を経て、手話が初めて「言語の一つ」という考えが示され、そして2025年6月、国として初めて手話を中心に定めた「手話施策推進法」(正式名称–手話に関する施策の推進に関する法律)が施行され、手話が明確に「言葉」として定義されました。

手話施策推進法というのは、簡単に言えば、「手話が日本語と同じように重要な言語であることを明確にした法律」です。

英語などの言語と同じものとして扱われるようになり、国や自治体が責任を持ち手話の普及活動をしていくことが決定されたものとして話題になりました。

この新しい法律は、国や自治体が手話を使いやすい社会をつくる責任を持つことを示しています。つまり、手話は特別な人のためだけのものではなく、誰もが関わり、理解し、使っていくべき「共通の言葉」としての第一歩を踏み出したのです。

これからは、学校で手話を学ぶ機会が増えたり、公共の場で手話通訳が当たり前に行われたりと、少しずつ社会の風景が変わっていくでしょう。手話を知っているかどうかではなく、「伝えたい」「わかり合いたい」という気持ちが自然に手話へとつながる――そんな社会が少しずつ形になっていくのだと期待を込めて思います。

コメント